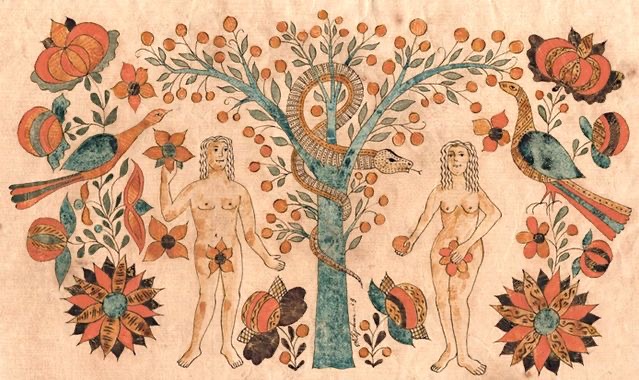

Il secondo racconto biblico della Creazione (Gen 2 – 3) è il mosaico da cui vengono staccati i due quadri narrativi che formano la prima lettura proposta nella prima domenica di quaresima: quello di Gen 2,7-9 che narra della creazione dell’uomo e quello di Gen 3,1-7 che propone il racconto della tentazione e della caduta originaria. Ovviamente si tratta di un “taglia e incolla” che evidenzia solo alcuni aspetti della complessità dell’intera narrazione e lo fa in funzione del passo del Vangelo proposto, che mette a tema le tentazioni di Gesù nel deserto.

L’accostamento crea però un efficace contrasto, perché da una parte si vede tutta la generosità e la premura di Dio per la sua creatura, dall’altra emerge l’infondatezza e la malizia di un sospetto verso di Lui, quasi fosse l’avversario della sua stessa creatura. Nel breve commento mi soffermerò soprattutto sulla scena della tentazione.

⁷ Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente. ⁸ Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. ⁹ Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male.

¹ Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di alcun albero del giardino?». ² Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ³ ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». ⁴ Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! ⁵ Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male».

⁶ Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. ⁷ Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.

La creazione dell’uomo: 2,7-9

Nella creazione del terrestre, questo è il nome dell’uomo fatto dalla polvere della terra (cfr. qui), Dio opera come un vasaio: prende materiale volubile e inconsistente, come la polvere della terra e la modella, imprimendole una forma e donandole, per insufflazione, un alito di vita. Allora il terrestre diventa un «essere vivente», perché partecipa della vita stessa di Dio. Per la Bibbia l’uomo è tra la polvere e il soffio: ha una dimensione creata e fragile, perché viene dai primi sei giorni della creazione, e una dimensione increata ed eterna, poiché ha ricevuto il “modo” di esistere di Dio. Per questo egli è «a immagine di Dio?» (Gen 1,27).

Il Dio biblico ha un desiderio originario di vita per l’uomo: per lui pianta un giardino e ve lo pone, perché l’uomo lo lavori custodendolo (o lo custodisca lavorandolo) e così viva in comunione con il Signore. Qui l’uomo, fatto di polvere, è chiamato ad accogliere il dono di Dio nella libertà. Misurandosi con la propria fragilità, insidiato dal serpente – cifra simbolica del mistero del male – egli sceglie di chiudersi alla relazione con Dio. E siamo già all’altro quadro narrativo.

La tentazione: 3,1-7

L’astuto serpente

Abilmente il narratore, dopo aver presentato un mondo apparentemente1 armonico dove le relazioni originarie (uomo- donna; creatura-Creatore; uomo-natura) appaiono in tutto il loro splendore, introduce una realtà inaspettata: l’astuto serpente. È un termine (nāḥāš) che in Genesi si trova soltanto qui e che potrebbe derivare proprio dalla radice di praticare la divinazione, esercitare la magia. Si noti la trasformazione dell’immagine del serpente. L’autore si serve della sua figura, ben conscio delle numerose associazioni che essa suscita; ma lo scopo è un altro: dare al racconto un significato che rovescia il simbolo culturale originario del serpente. Da simbolo di sapienza, si muta in simbolo di male, di morte. E questo perché assume qui il ruolo di una sapienza che si autofonda e che nega il timore di Dio come suo principio; tale sapienza è solo portatrice di tragiche illusioni.

Si noti ancora l’incipit del testo: «Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto». Vengono affermate sostanzialmente due cose. Da una parte la creaturalità del serpente; esso non può essere una divinità, anche se la sua astuzia e la sapienza che egli incarna pretendono di raggiungere la divinità. In questo modo il male è demitizzato, è dedivinizzato, appartiene cioè alla realtà delle cose che non sono in Dio, ma è una realtà delle creature. Dall’altra parte si afferma la sua astuzia: il serpente è intelligente (ʿārûm). L’astuzia del serpente si mostra qui nel modo con cui procede nella seduzione della donna, provocandola, costringendola quasi a prendere le difese di Dio. Attraverso l’annotazione sull’astuzia del serpente si delinea, con grande finezza, una riflessione che precisa e modifica profondamente il pensiero della cultura dell’antico Vicino Oriente sul rapporto tra sapienza, vita e morte. Vi è quindi espressa una critica spietata della sapienza “autonoma”; infatti la sapienza che il serpente qui incarna giunge a proporre l’acquisizione di una “sapienza” eminente, pretende di dare accesso ad un sapere, ad un discernimento di tipo divino (cfr. Gen 3,5), ma che non sfocerà su alcuna pienezza di vita. Al contrario, giocando sulle parole “furbo” e “nudi”, che in ebraico suonano come simili, questa sapienza si aprirà su ciò che è più contrario alla vita e cioè la nudità, la precarietà, la penosità della condizione umana.

Per essere davvero efficace, la tentazione dovrà perciò introdursi in modo menzognero, avvalendosi del riferimento a Dio. Il tentatore si presenta pertanto munito della parola di Dio di cui si fa interprete: «È vero che Dio ha detto…?». Sul piano linguistico la domanda del serpente non è una vera e propria domanda, ma è una specie di esclamazione ironica, provocatoria.

Il serpente trasforma, imbrogliando, il comandamento di Dio. La sua esclamazione/domanda contiene un’interpretazione falsa, perché Dio non ha mai detto che l’uomo non deve mangiare di nessun albero. Egli accentua il carattere negativo del comandamento, che non è più principio di vita e di felicità, ma è negatore della libertà dell’uomo. La tentazione per l’uomo è sempre quella di non sperimentare più l’obbedienza a Dio come principio di libertà, come vita, ma di considerare Dio come negatore della libertà umana.

L’insinuazione del dubbio

La donna, rispondendo al serpente, cerca di difendere Dio, ma lo fa male, lasciando intuire che il sospetto su Dio si è insinuato nel suo cuore, e l’obbedienza al comando si profila come una negativa servitù. Infatti ella vuole rimettere le cose a posto, ma nel suo zelo va oltre e così l’aggiunta «non dovete mangiarne e non lo dovete toccare» manifesta come con tale esagerazione la donna approfondisca già di fatto la “negatività” del comando. Inoltre, nella sua risposta tradisce l’inganno in cui è già caduta perché al centro del giardino (e cioè del suo desiderio), non sta più l’albero della vita (come riportato dal narratore in 2,9), ma l’albero del frutto proibito (l’albero della conoscenza del bene e del male). E come se non bastasse, minimizza le conseguenze della trasgressione, in quanto Dio non ha detto semplicemente che essi sarebbero morti nel caso avessero mangiato il frutto, ma sarebbero morti “certamente”. Letteralmente si parla di un morire morirai, secondo una tipica espressione ebraica che intende rafforzare, enfatizzare il significato; in questo caso significa che non sarà semplicemente un morire, ma un morire assolutamente tragico.

La difesa che la donna ha fatto di Dio è stata troppo debole e segnala come il serpente abbia efficacemente seminato il dubbio sulla bontà di Dio. Si introduce così un motivo ben noto nel mondo classico, quello dell’invidia degli dèi (phthónos theón). Il serpente dichiara quindi che Dio è rivale dell’uomo, che Dio teme l’uomo, ne è geloso, è in concorrenza con lui, lo sta ingannando. Idea antica e sempre attuale, quando si afferma l’incompatibilità tra l’idea di Dio e la libertà dell’uomo!

Buon gioco ha il serpente a sostituire la promessa di Dio con le sue tre promesse: «Non morirete affatto!», «I vostri occhi si aprirebbero», «Sareste come Dio». Promessa d’immortalità, di onniscienza e di onnipotenza, che diventano poi un delirio di morte, come sperimenterà tragicamente l’umanità nella sua storia.

La fascinazione del proibito

Il prosieguo del racconto è laconico: «Allora la donna vide che…». Ciò che è proibito appare come una sintesi di valori sensoriali, estetici, intellettuali: che cosa si può volere di più? La tentazione rende l’oggetto proibito del desiderio ancora più attraente, irresistibile. Non è un caso che la caduta venga presentata con l’immagine del mangiare, di una sorta di banchetto che non darà sazietà, ma farà sperimentare dolorosissimamente la propria condizione di finitudine e di bisogno.

Il verbo ʾākal (mangiare), che ricorre insistentemente in questa narrazione, scandisce le fasi della storia del primo peccato dell’uomo. È un trionfo dell’intemperanza, è un portare tutto alla bocca, tutto assaggiare, tutto prendere. Il che è dimenticare che l’uomo deve avere anche la bocca vuota se vuol rispondere a Dio, se vuole che questa bocca gli sia riempita dalla parola di Dio («non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio», Mt 4,4). Sotto la figura dell’intemperanza, qui viene in realtà presentata una figura comprensiva del peccato stesso.

Narrando la prima tentazione, la Bibbia espone, per così dire, il paradigma di tutte le tentazioni che seguiranno. Questo non è solo il primo peccato, ma è l’archetipo di quanto avverrà in tutti gli altri peccati e in certo senso li contiene tutti. Questa voracità non potrà che alla fine essere identificata con l’idolatria.

Una sapienza fragile e nuda

La caduta vera e propria è narrata in modo estremamente conciso, mentre l’attenzione si sposta sulle conseguenze della disobbedienza, della trasgressione.

Lo sguardo dell’uomo e della donna perde la sua innocenza, diventa una sorta di possesso dell’altro. Sembra quasi che i loro corpi siano diventati pesanti, ingombranti, non più soffusi di luce divina, ma fagocitati dalle ombre. Ecco allora irrompere l’esperienza della vergogna. L’uomo e la donna, dopo aver consumato il peccato, passano da una nudità vissuta senza vergogna ad una penosa nudità carica di disagio, di imbarazzo. L’astuzia ha generato solo un senso schiacciante della propria finitudine e di un limite avvertito come colpa. Vulnerabilità e colpevolezza si sovrappongono, segnalando una frattura profonda, entrata a scompaginare l’armonia delle relazioni originarie.

Gli occhi aperti consegnano all’uomo e alla donna la visione di questa loro mutata condizione, che appare come insostenibile. Così l’uomo e la donna perdono la capacità di guardarsi in volto reciprocamente; essi si vergognano l’uno dell’altro e di se stessi. Sembrano essere resi incapaci di sostenere la visione vicendevole, tanto è vero che si coprono con cinture, con povere foglie di fico e tanto più diventeranno incapaci di reggere lo sguardo di Dio. Il peccato fa quindi sì che l’uomo perda la capacità di essere ospitale, di accogliere se stesso, l’altro, Dio.

- Vedi quanto ho scritto a tal proposito su Genesi 3,1. ↩

Grazie